June2015

37

拈花微笑 法輪長轉

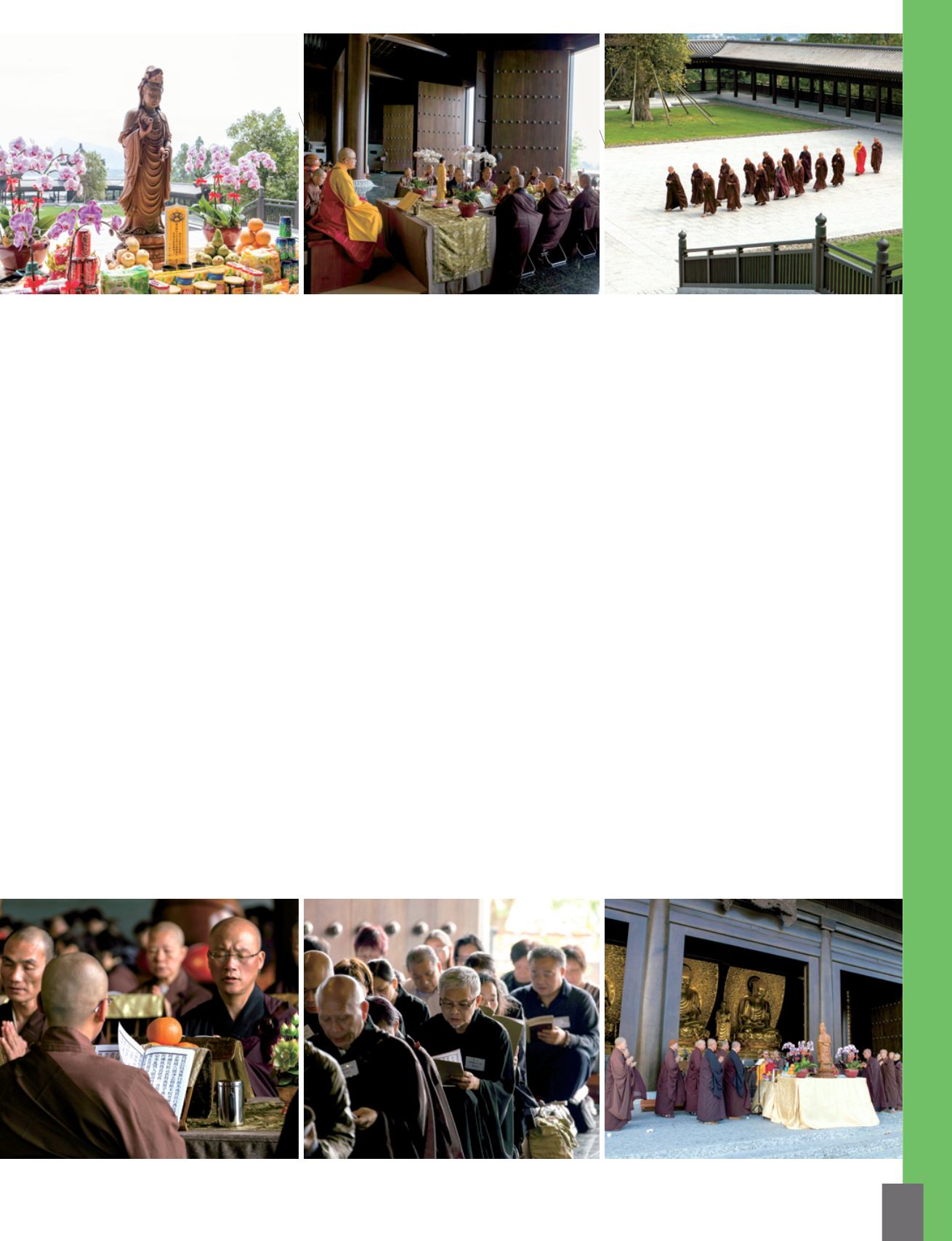

法會為佛教儀式之一,又稱法

事、佛事、齋會、法要,舉行目的在

於講說佛法,領悟佛理及供佛施僧。

印度古來即盛行此類集會,最經典

莫如佛祖釋尊在靈鷲山上說法,拈

花微笑,摩訶迦葉尊者微笑回應,得

證悟之境。而於中國,根據史料記載,

後漢期間便已有法會舉行,皇帝齋

請沙門,討論佛義、講經等,以祈福

增壽。至南朝梁武帝篤信佛教,曾四

次遁入空門,大力支持佛教發展,並

舉行無遮大會,親自講經,而「無遮」

之意,在於不分貧富貴賤、種族道俗,

平等參與。

由於法會的重點在於「法」,萬

物萬事,皆有法於其中,故按不同的

主題,又有不同的法會。法會於每年

農曆七月十五日,便設有報父母長

養慈愛之恩的盂蘭盆會;供佛、供法、

供僧及代表點亮自己心燈的光明燈

會;報答各種恩德,如對父母、眾生、

施主的報恩法會,還有觀音菩薩聖

誕法會、慶祝佛陀聖誕的浴佛法會、

觀音菩薩成道紀念法會等等。

既欣樂,又實用

法會,在英美國家,則稱為

Dharma Assembly。Dharma 音譯

為達摩、達磨、曇無,印順法師在

《初期大乘佛教之起源與發展》說:

「法——達磨 Dharma,是眾生的歸

依處,是佛引導人類趣向的理想與

目標。自覺自證的內容,不是一般所

能說明的、思辯的,而要從實行中體

現。為了化導眾生,不能沒有名字,

釋尊就用印度固有的術語──達磨

來代表」。「法」,在佛經中也有多

解,不過對應法會目的,法會兩字中

的法,應指為任持自性,保持自體的

自性不改變,或可指佛教三寶中的

正法。

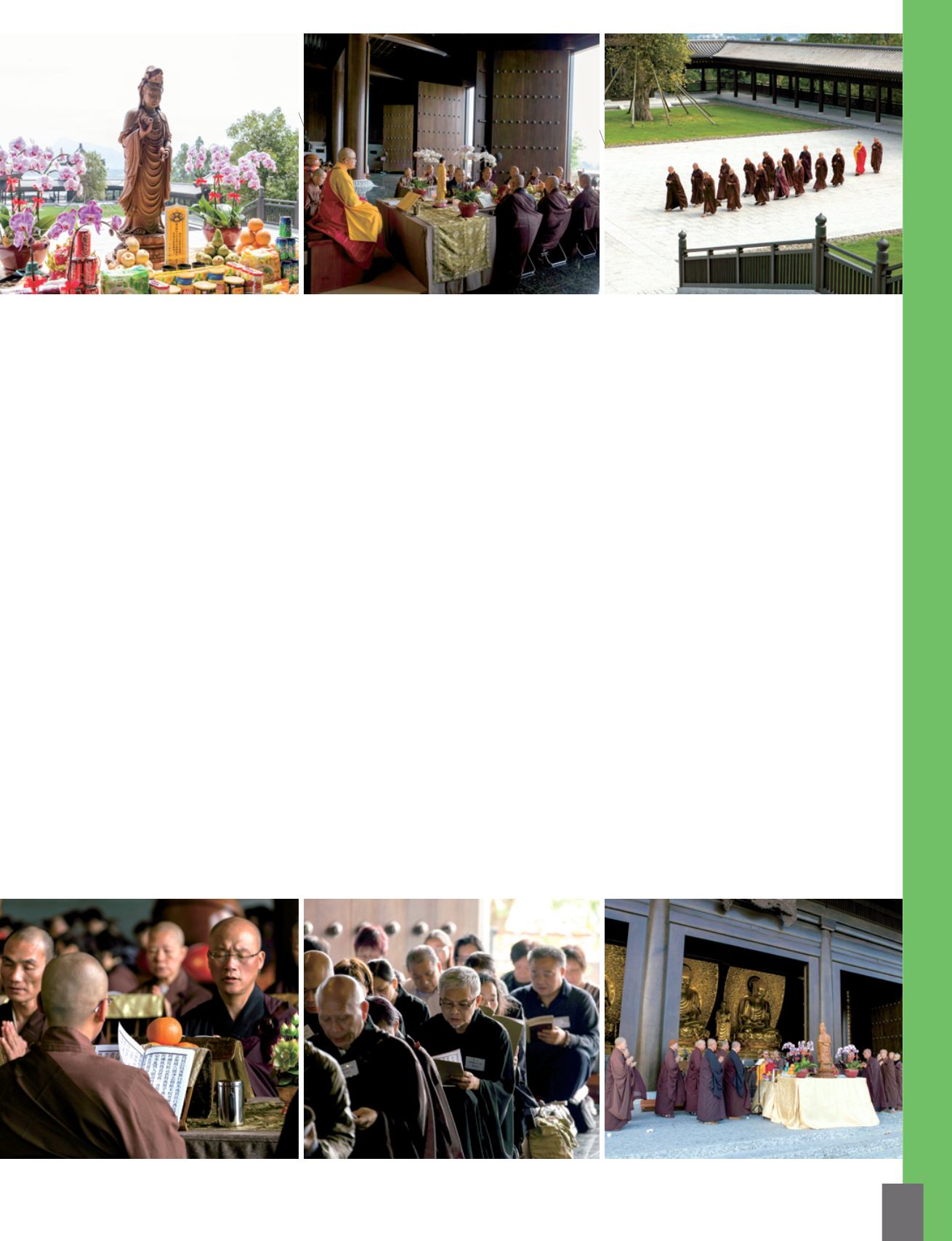

不同生命里程,有相應佛法,又

成不同法會,因佛法藏於萬事之中,

故法會授法,實廣且深。法會聚眾,

授法成因緣起動,相聚交流,故法會

固然是宗教儀式,但因其宏旨,其形

式可是說法論書,只要能有助參與

者多了解佛法,便是法會。當法會既

屬交流平台,也是宗教儀式,故必有

相關規矩。參加法會,學習以佛教為

基礎的戒律禮儀,當人人從中習得,

自可使人際關係和諧,社會安樂。

佛陀曾說佛理傳承,依法不依

人,故法會的另一要務,便在於透過

法會,以法為師,直接思考感悟佛法。

在寺院氛圍中,不止於理性上能聞

佛理,透過法會莊嚴氛圍,感性上也

受法會感染,從而由心改變,撥開層

層迷霧,自我提升,明白無我無常,

接通生命及宇宙。法會在此層面成

傳承渠道。

在傳承學習方面,不斷探究,不

斷發現自性,不再執著,自能從本來

視為生命的必要及必然中解脫,離

苦得樂,直達被塵埃遮蓋的自性,這

過程中,每一進步,也帶來欣喜,這

就是法會能給人欣樂的原因。

故法會實集交流、傳承、相處教

導及學習回饋的多種功能,不論你

是否學佛中人,不妨也嘗試置身其

中,定必有所得著。