TSM_03 - page 9

June2015

07

侶在平日勞務時大多只穿一身寬鬆

的衣褲。古時僧侶在寺院中度過一

生,只為出離生死,獲得覺悟,一

身清簡素樸的衣袍,衣帶當風,行

走間亦見其風骨。

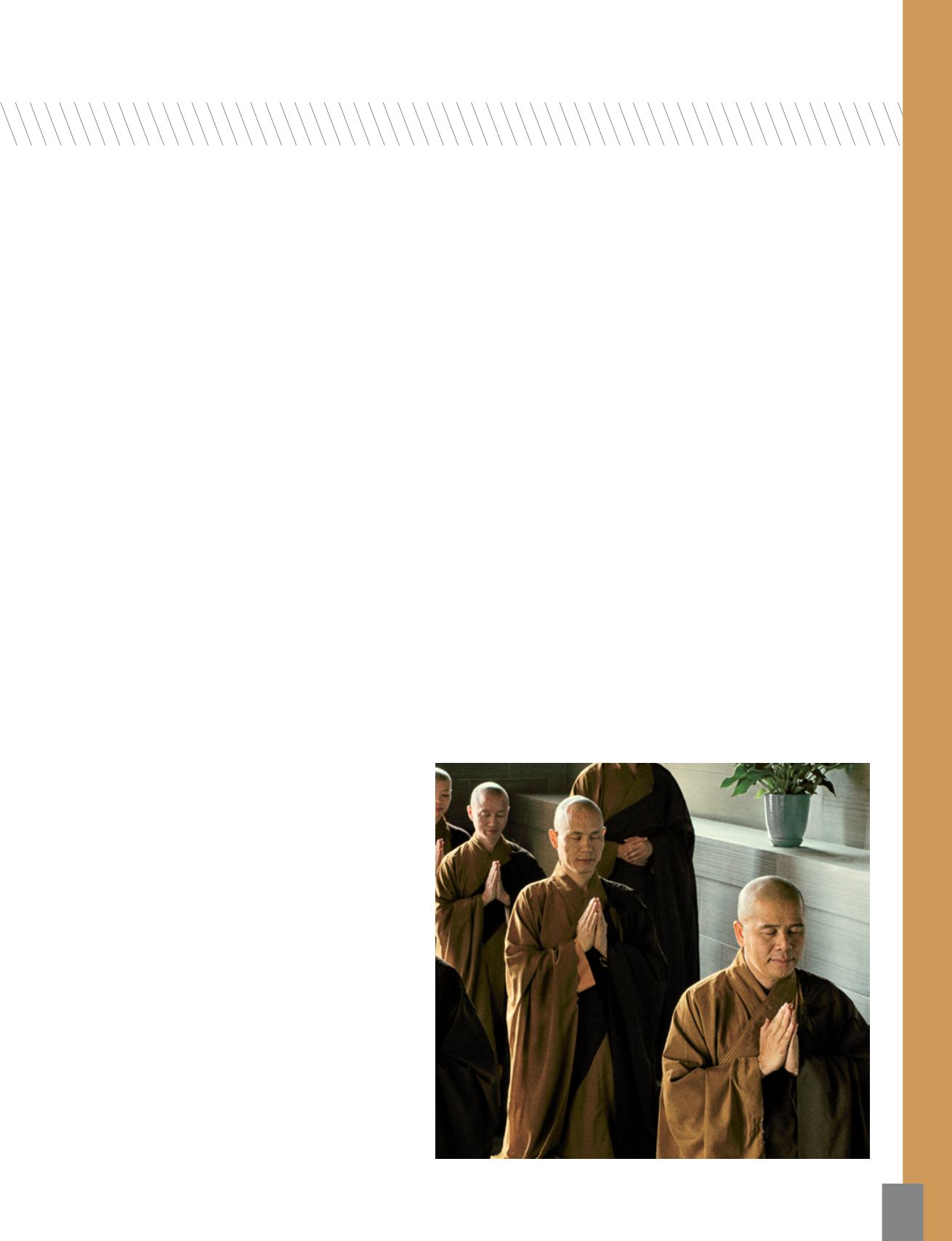

僧團生活

皈依佛、法(教義)、僧(僧團)

三寶為佛教入門之法。所謂僧團,

從生活層面而言,即僧侶們在一起

用膳、坐禪、誦經與學習,並在僧

團生活中逐漸建立起真摯法誼。從

管理及組織方面,為維持簡單專注

的修持環境,戒律是寺院僧團生活

的行為規範與重要指引;而任何一

個羣體都需要組織和領導,寺院也

不例外,在住持方丈的帶領下,設

有執事團隊打理寺院,為修行創建

最合環境。

入世修行

現代僧侶為了度眾,亦會通過

手機、電腦以及各種社交平台保持

與外界的聯繫,並發展維繫與社會

大眾及其他佛教徒之間的法緣,寺

院僧侶,除了於寺中靜修,還會接

待訪客,定期拜訪學校、醫院以及

長者居所,弘揚佛教。

靜膳

為有助思緒進入修行的狀態,

在進入齋堂前,已要保持靜默。然

後,僧侶們依次步入齋堂,先向佛

像行禮後入座,專注於膳食及自己

身上。膳食餐單清簡。早齋為米粥、

麵包或麵。午齋,為白飯、蔬菜、豆

腐、水果和中式湯品,晚餐亦稱「藥

石」,只因傳統印度出家人,晚上不

外出托缽,故不食用晚餐。後因一

些法師的健康需要,才以簡單飲食

作為藥療之用。

在靜膳的過程中有五個要領。

第一點為惜。尊重為食糧付出辛勞

的人,感恩自然,因為陽光、土壤

和水孕育了食物的生長;第二點是

反思。為鼓勵僧侶勤勉精進,接受

齋膳並不理所當然。用膳時應不斷

反思自己是否配得上正在享用的食

物;第三點是平和。不應執著於食

物的色味,避免貪食之欲。第四點

是要理解食物只是治療飢渴的藥方;

第五點則進一步是讓我們明白其實

食物只是一個讓進食者可以繼續修

持的工具。無論在寺內還是寺外,

靜膳是修行的一環,給予修行者冥

想與感恩的機會。

誦經

僧侶誦經修持的傳統至今已有

兩千五百年的歷史,其時口述是傳授

佛法的唯一途徑。如此年復一年,僧

侶就養成了熟記和背誦經文教法的

習慣,而誦經就是這項傳統的延續。

誦經並非死記硬背,而是通過

誦讀經文來集中精神、磨練心智,

以最終進入冥想狀態的修持。於佛

教徒,層次更深刻,通過誦讀教法,

既可以時刻提醒我們謹記佛法的精

神教義,更可以喚醒修持者內心的

佛性。而古老的經文將會在一次次

的誦讀中被喚醒,在佛法傳授、誠

心祈願和超度生靈之時發揮出巨大

的力量。僧侶們通過誦經來表達他

們共同的承諾與願望。

抄經

佛法教義通過經文傳授,故誠

心抄寫經文屬虔誠敬佛的修行方法

之一。古代印刷業不發達,藉由抄

經,將佛經流通。同時,抄經能讓

人心平氣和,專注于抄寫的過程,

令人更能領悟經文中的智慧,體

會佛法的意涵,故抄經的傳統一直

流傳至今。

1,2,3,4,5,6,7,8

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...61